まぶたの痙攣

2020年05月30日

片側のまぶたがぴくぴくと痙攣をおこす場合は、「片側顔面けいれん」の可能性があります。

緊張する場面ではさらに悪化し、ひどい場合は目が閉じてしまいます。

原因は脳の奥の顔面の筋肉を動かす神経が血管に圧迫されることによります。

治療は、軽い場合はお薬が効く場合もありますが、症状が強ければ「ボトックス治療」が必要になります。

痙攣をおこしている筋に直接注射をすることで痙攣を止めます。

こくぶ脳外科・内科クリニック

原因不明の高血圧

2020年05月16日

一般に年齢が高くなると血圧が上昇し、お薬を飲む必要がでてきます。

若い人でも血圧が高く、さらに薬を飲んでも下がりにくい方がいます。

原因の一つに血圧をあげるホルモン値が高くなっている場合があります。

例えば、アルドステロンというホルモンを作る腫瘍ができている場合などがあります。

その場合は手術等が必要になることもあります。

こくぶ脳外科・内科クリニック

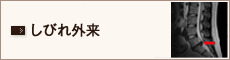

腰から片側の足にかけてのしびれ

2020年05月09日

腰から片側の足にかけてのしびれの原因として、腰椎椎間板ヘルニアがあります。

これは腰の椎間板が飛び出して足に行く神経を圧迫することによって起こります。

腰のMRI検査で、椎間板が神経を圧迫しているところが確認されます。

治療としてまずはお薬で様子を見ますが、改善がない場合は椎間板を摘出する手術が必要になってきます。

比較的中高年の方にみられる病気ですが、若い人にみられます。

こくぶ脳外科・内科クリニック

片手のしびれと脳梗塞

2020年05月02日

脳梗塞は脳の血管が詰まることで起こります。

手足のしびれや動かしにくい、言葉がもつれるなどの症状がみられます。

症状は片側の手足にみられることが多いですが、片側の手だけにみられる場合もあります。

手にしびれがあり、同側の口にもしびれがでることがあります。

脳の中で手の領域と口の領域が近いために、症状が同時にでやすいです。

こくぶ脳外科・内科クリニック

認知症と物忘れの違い

2020年04月25日

認知症は病気で、物忘れは生理的なもので正常範囲内のものです。

認知症の症状は、同じことを聞くなどの物忘れ症状に加えて、今までできていたことができなくなるなどにより日常生活に支障をきたしてきます。

例えば、買い物がうまくできなくなる、料理ができなくなる、今までできていた書類が書けなくなる、薬の管理ができなくなるなどです。

それらの症状が少しずつ進行している場合は、アルツハイマー型認知症も疑われます。

こくぶ脳外科・内科クリニック

片頭痛の特徴

2020年04月18日

片頭痛は、20代から40代の女性に多い頭痛です。少ないですが男性にもみられます。

血管が拡張することによって起こる頭痛で、ずきずきとした痛みです。

頭痛以外に、吐き気、光や音に過敏になることも特徴です。

動くと頭に響くので、頭痛がしているときは横になっている人が多いです。

生理前後や気圧の変動のある天気が悪くなる前に頭痛が起こりやすいのも特徴です。

こくぶ脳外科・内科クリニック

MRIでの大脳の白質病変

2020年03月28日

頭部のMRI検査を行うと、大脳の白質病変が見られることがあります。

高齢者にみられることが多いですが、片頭痛のある若い人にも見られることがあります。

高齢者の場合は、脳の血流不全が原因で神経の軸索や髄鞘と言われる部位が障害されて起こります。

高血圧や糖尿病などがあると起こりやすいです。

生活習慣病の管理が脳の保護になります。

こくぶ脳外科・内科クリニック

血管性認知障害について

2020年03月14日

血管性認知障害とは、血管由来のさまざまな認知障害を特徴づけるものです。

脳卒中だけでなく、さまざまな血管障害による原因で認知症に至るものを含むものです。

より予防優先の概念で、血管障害を予防することで認知症を予防しようという考えです。

実際に厳格な血圧管理にて軽度認知障害(MCI)の発症が予防できることが報告されています。

血圧に加えて糖尿病、脂質異常症、肥満、喫煙の管理などが必要です。

こくぶ脳外科・内科クリニック

薬剤使用過多による頭痛

2020年03月08日

鎮痛薬を毎日のように飲んでいると、頭痛が慢性化し治りにくくなります。

薬物乱用頭痛とも言われます。

もともと片頭痛などをもっている人が、鎮痛薬を飲みすぎることで起こります。

脳の中脳水道周囲灰白質における痛覚抑制機能に影響があって、頭痛が慢性化すると考えられています。

慢性の頭痛がある方は病院で相談を。

こくぶ脳外科・内科クリニック

減塩療法

2020年02月22日

日本人は一般に塩分摂取量が多く、1日に10g程度摂取しています。

塩分が多いと高血圧、心不全、慢性腎臓病などの悪化要因になります。

目標は1日6g以下です。

加工食品に多く、麺類、つゆもの、丼ものは注意が必要です。

カリウムの多いもの、例えば野菜や果物は塩分を排泄してくれるので有効です。

こくぶ脳外科・内科クリニック